來源:山西日報時間:2025-09-11

位于綿山風景區的介休抗日民主政府舊址

館內陳列的抗戰文物

每一件抗戰文物都是歷史的活化石,沉默卻有力地訴說著中華民族在最危難時刻的堅韌與智慧。這些珍貴遺存不僅記錄著烽火連天的歲月,更折射出革命先輩們的信仰、勇氣與擔當。

介休抗日民主政府舊址的三孔窯洞,雖簡陋卻是當年晉中抗日斗爭的指揮中樞。這里發出的每一道指令,都關系著千萬群眾的安危,凝聚著我黨領導人民武裝抗日的堅定決心。綿山根據地22年的斗爭歷程,陳列的一件件抗戰文物,正是中國共產黨扎根人民、浴血奮戰的歷史縮影。

“盡此一報”拓片,是續范亭將軍以死喚醒國民抗日決心的血淚見證。四字凝聚將軍以身報國、不屈不撓的民族氣節,亦昭示其從悲憤絕望走向與共產黨合作抗戰的信仰轉折。這不僅是一幅書法,更是一座精神豐碑。

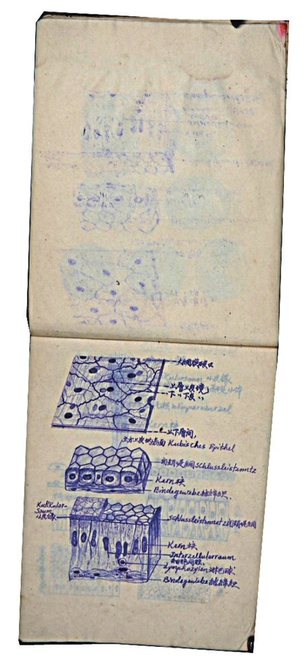

涂通今大夫的學習筆記,字里行間透露出的是在窯洞里挑燈夜讀的執著。只有小學文化的他,以驚人毅力完成醫學學業,最終成為我國神經外科奠基人。這本筆記不僅是個人奮斗的見證,更是延安時期黨高度重視人才培養的生動體現。

李順達的“滅蝗英雄”錦旗,記錄了一段特殊的“人民戰爭”。在日寇圍攻和自然災害的雙重壓力下,根據地軍民團結一心,以集體智慧戰勝蝗災,保障了糧食安全。這面錦旗生動詮釋了“人民是歷史的創造者”的深刻哲理。

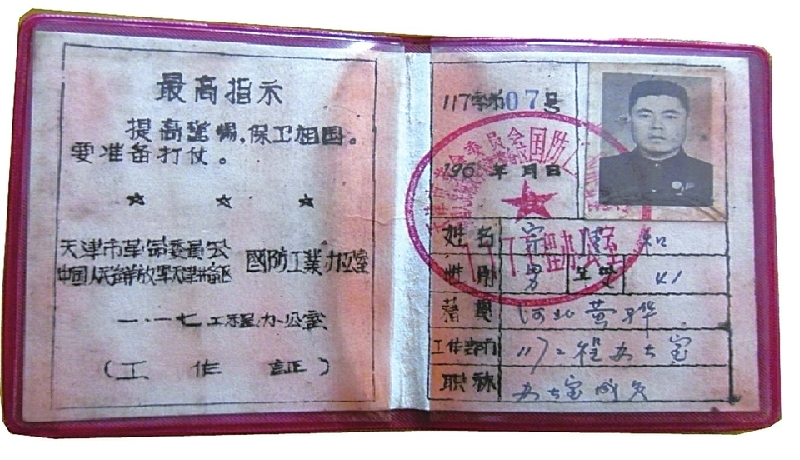

宗清和工作證上的“117工程辦公室”字樣,見證了新中國成立后國防工業建設的重要歷程。而這張證件的主人宗清和,正是電影《小兵張嘎》中“小胖墩”的人物原型,是一位從槍林彈雨中走來的抗戰老兵。

這些文物共同構成了一幅波瀾壯闊的抗戰畫卷,讓我們看到:抗戰勝利既是槍林彈雨中的拼殺,也是知識技術領域的攻堅;既是前線將士的浴血奮戰,也是后方群眾的全力支援;既是軍事政治的較量,也是經濟生產領域的斗爭。這些文物所承載的抗戰精神,始終激勵著我們不忘初心、牢記使命,在新時代的征程上繼續奮勇前進。

——編者

介休抗日民主政府舊址

1938年介休縣城被侵華日軍占領前,共產黨員、犧盟會特派員李志敏,縣長張德含率領縣政府機關等數百人退居綿山,在“五方佛”景區的三孔窯洞里,成立了“介休抗日民主政府”。

從此,介休人民依托綿山抗日根據地,進行了艱苦卓絕的抗日武裝斗爭。

2003年5月,綿山風景區開發有限責任公司恢復了介休抗日民主政府舊址。展館位于綿山“五方佛”景區,正門上懸掛著原第一屆中共介休縣委宣傳部部長宋濤生前所題的“介休抗日民主政府舊址”匾額,三孔窯洞的墻壁上掛著十余幅抗戰時介休重大事件的油畫。這里陳列著抗戰中介休在黨的領導、武裝斗爭、群眾工作、英烈業績、抗日戰果等方面的歷史史實,既是介休抗戰史,又是介休革命斗爭史,被山西省精神文明建設指導委員會命名為“愛國主義教育基地”。

館內陳列著抗日軍民的槍支、大刀、長矛及革命烈士的遺物;陳列著抗日武裝繳獲的日軍槍支、戰刀、頭盔等戰利品以及日軍二次火燒綿山的雕塑、壁畫和法器殘骸。特別是幾張介休抗日民主政府的“介休五日刊”油印小報彌足珍貴,其中記載著當時敵我態勢、抗戰捷報、英雄事跡、日軍暴行等珍貴史料。

杜國華 文/圖

一本珍貴的學習筆記本

在八路軍太行紀念館的展廳里陳列著一件珍貴的文物——延安國際和平醫院主治醫師涂通今1939年在延安中國醫大學習時使用的筆記本。

涂通今15歲參加革命,1938年進入延安中國醫大學習。在學習醫學基礎課時,他聯系過去的臨床進行深入細致的鉆研。學習解剖學時,在教員史書翰嚴謹的教學指導下,他不僅課堂上認真記下教員的每一句話,課后還將教員手頭唯一的外文版解剖學圖例一個不漏地畫在自己的本子上。這門課結束時,他畫了整整一厚本。

我們可以從這本筆記本中看到他當年那種刻苦學習、嚴謹治學的精神和對工作、對事業、對未來的不懈奮斗與追求。

2002年11月,涂通今親自將筆記本贈送給八路軍太行紀念館。如今,80多年過去了,筆記本雖已泛黃,但保存完好無損,字跡依然清晰。

涂通今在延安中國醫大的學習筆記本

涂通今在延安中國醫大的學習筆記本

史莉 文/圖

“盡此一報”拓片顯“云水襟懷”

當年,為表抗日決心,續范亭將軍在中山陵剖腹自殺,后在杭州療傷時寫下“盡此一報”,被鐫刻在當地的山洞中。續范亭將軍的后人收藏的這張拓片,盡顯將軍的“云水襟懷”和“松柏氣節”。

續范亭是中國近代史上一位極具風骨的愛國將領,他的事跡融合了悲壯的個人抗爭、堅定的民族氣節和不懈的革命追求。

續范亭早年加入同盟會,追隨孫中山先生投身辛亥革命,奠定了其畢生的革命底色。他長期在國民黨軍隊中任職,為人正直,頗具威望。然而,面對20世紀30年代日本帝國主義步步緊逼、東北淪陷而國民政府卻奉行“攘外必先安內”政策、節節退讓的現實,續范亭內心充滿了苦悶、悲憤與絕望。

1935年,續范亭這種憂國憂民的情緒達到了頂點。在南京參加國民黨第五次全國代表大會期間,他目睹了當局的麻木不仁,深感救國無門。為驚醒世人、激勵抗戰,他毅然前往中山陵前,剖腹明志,以死抗爭。幸而被及時發現救活。此舉震動全國,他寫下的“謁陵我心悲,哭陵我無淚。瞻拜總理陵,寸寸肝腸碎。戰死無將軍,可恥此為最。靦顏事仇敵,瓦全安足貴?”等詩句,字字血淚,極大地激發了全國人民的抗日熱情。

此次事件后,續范亭與蔣介石政府徹底決裂。養傷期間,他閱讀馬克思主義著作,并開始與中國共產黨人密切接觸,思想發生根本轉變。抗戰全面爆發后,他毅然接受共產黨的邀請,奔赴山西抗戰前線,與共產黨人合作創建了山西新軍,并擔任重要領導職務。

續范亭利用自己的聲望,為發動群眾、團結各界抗日力量、鞏固抗日民族統一戰線做出了不可替代的貢獻。

在整個抗日戰爭中,續范亭將軍將自己的命運完全與中國共產黨領導的民族解放事業聯系在一起,并于1947年病逝前夕致書中共中央,申請加入中國共產黨。黨中央追認他為中國共產黨正式黨員,毛澤東主席敬獻挽聯:“為民族解放,為階級翻身,事業垂成,公胡遽死?有云水襟懷,有松柏氣節,典型頓失,人盡含悲!”對其一生給予了至高評價。

史莉 文/圖

“小胖墩”的工作證

20世紀60年代反映抗日小英雄的影片《小兵張嘎》中,和嘎子摔跤,并被嘎子在肩膀上咬了一口的“小胖墩”原型,是原中共天津市農村工作委員會離休干部宗清和。宗清和的家人收藏著其在“117工程辦公室”工作過的一張工作證。這張工作證的全稱為“天津市革命委員會、中國人民解放軍天津井備區國防工業辦公室117工程辦公室”。

他的家人向筆者講述了宗清和抗戰的英勇事跡。

宗清和,1928年7月出生于河北省黃驊市舊城鎮闞莊村。抗日戰爭中,他出生入死,歷經數次戰役,并隨黃驊縣區小隊參加破路、搜集敵人情報等抗日工作。

少年時期的宗清和,多次為八路軍搜集和傳遞敵人情報,長大后加入黨領導的區小隊。因作戰勇敢,表現出色,在當地頗有名聲。有一次,狡猾的敵人專門從村里抓來十幾名婦女,讓他們走在隊伍前面去蹚雷區。宗清和急中生智,等他們走過雷區之后,立即拉響了地雷。地雷爆炸后,宗清和趁勢帶領全體人馬沖向敵陣,與敵人展開肉搏戰,掩護群眾安全撤離。

解放戰爭時期,黨派宗清和同志負責土改和組織民兵支前工作,并參加了包括平津戰役在內的多個戰役。他多次受到上級的表彰,被光榮地授予“支前模范”稱號。

宗清和在“117工程辦公室”工作過的工作證

史東法 文/圖

“滅蝗英雄”錦旗見證人民抗戰偉力

在山西博物院“山河永固——晉冀魯豫抗日根據地革命文物展”展廳,一面“滅蝗英雄”錦旗格外醒目。這面錦旗長約1.3米,寬約0.8米,杏黃色布面正中刺著“滅蝗英雄”四個紅色大字,右上角題有“贈予一等剿蝗英雄”——這是1944年太行行署頒發給平順縣西溝村李順達的榮譽,也是一段特殊抗戰記憶的見證。

1943年秋季至1944年間,全國抗戰進入艱苦時期,中原地帶又發生一場特大蝗蟲災害,晉冀魯豫邊區根據地有60余個縣遭受蝗蟲襲擊,平順縣也深受其害。

從展覽中“根據地遭受蝗災”的照片可以看到,漫天的蝗蟲遮天蔽日,田里的莊稼被啃食殆盡,殘存的秸稈橫七豎八倒在地里,滿目瘡痍。關鍵時刻,中國共產黨領導的根據地政府發動群眾,掀起了一場聲勢浩大的滅蝗戰役。《太行人民打蝗記》《第六專署四四年捕蝗運動》《關于目前全區的剿蝗通報》等文物,詳細記錄了這場戰役的策略與成果;《解放日報》總結:“太行剿蝗運動的經驗又一次告訴我們:人民只要組織起來,就可以無敵于天下。”

在這場滅蝗戰役中,平順縣西溝村李順達率先成立太行區第一個互助組,帶領村民用撲打、火燒等方法科學滅蝗,最終取得勝利,被授予“滅蝗英雄”錦旗。

這面錦旗,不僅是一段滅蝗史的縮影,更是中國共產黨依靠群眾、發動群眾、武裝群眾,在抗戰中踐行“人民戰爭”思想的生動寫照。

“滅蝗英雄”錦旗

申芯瑞/文 高佩佩/圖